団体紹介

私たちは、障害福祉現場と社会との接点を増やすことを目的に、2012年に設立されたNPO団体です。「障害や難病のある人の社会参加・就労機会が拡大し、誰にでも役割のある社会の実現」をビジョンに掲げ、活動しています。設立当初は、福祉施設の開設や運営支援、人材育成の教育ツールなどの提供をしてきましたが、2018年からは私自身の脳脊髄液減少症の闘病経験などもきっかけとなり、難病者の社会参加に関する事業にシフトしました。「難病者の働くを考えることは、未来の働くを作ること」をスローガンに、当事者や研究者、支援団体や企業らと、「難病者の社会参加を考える研究会」を立ち上げ、病名を超えた実態調査、就労事例作り、認知啓発、政策提言などをしています。

脳脊髄減液症の患者経験から

私自身、脳脊髄液減少症という病気の患者です。脳脊髄液減少症は、脳脊髄から髄液が漏出、減少する疾患で、髄液の減少と共に頭蓋骨内で脳が沈下し、さまざまな症状を引き起こします。私の場合は、24時間365日、主に首や肩からの絶え間ない疼痛です。いつも激痛なので盲腸を半年我慢し続け、緊急手術になったぐらいの痛みです。半日無理をすると2、3日動けなくなるような状態で、日によっては気絶したい、自死を考えるほどの痛みが出ることもあります。

20代半ばに発症して以来、医療や就労で制度の狭間に陥ったり、制度に助けられる経験をしてきました。とくに発症当時の2005年頃は、脳脊髄液減少症はまだ研究途上の疾患でした。診断名が明らかになり、適切な治療が可能になるまでに多くの病院をめぐりました。また、医学会では疾患について結論が出ていないため、保険治療の対象になっておらず、入院や手術をしても健康保険が使えず、全額自己負担となり、高額療養費の還付もありませんでした。病気の理解も得られず、再就職にも苦労しました。当時は、傷病手当や失業保険を利用し、何とか生活できていました。現在は、健康保険は使えるようになり、自分の裁量で働いているので、最低限度の生活を何とか維持できています。起き上がるのは1日3~4時間で、その間に生活と仕事をこなし、あとは横になり自室で過ごすシンプルな生活です。

2016年に脳脊髄液減少症者向け非交流型の情報共有サイト(feese.jp)を立ち上げたことがきっかけとなり、様々な疾患のある人たちと出会いました。やりとりを通じて、病名や症状は違えど、日々の生活、就学や就労、恋愛や結婚など悩みは同じであることを実感しました。次第にこれら当事者の声が社会に届いていないことにも課題意識をもち、2018年に前述の「難病者の社会参加を考える研究会」を立ち上げました。

難病とは

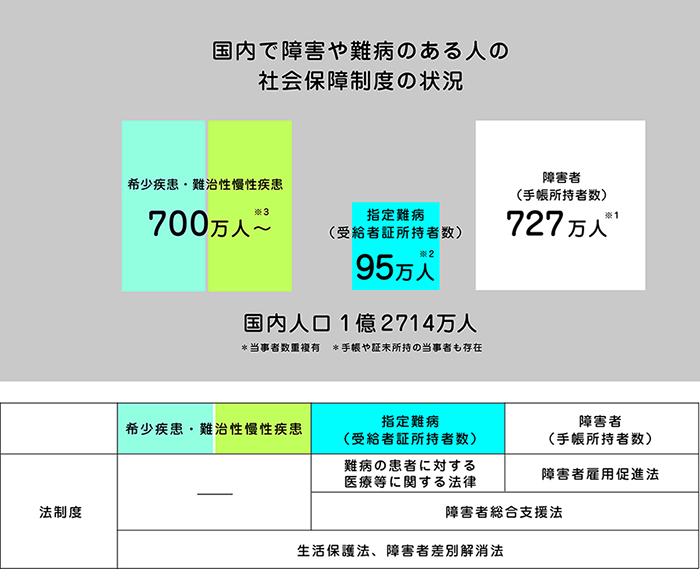

そもそも「難病」とひと口に言っても、世界で数十人しか患者のいない疾患から、何十万人も患者のいる疾患まで、わかっているだけでも数千種の疾患があります。その中には、先天性や後天性、進行性や慢性化する疾患もあれば、寛解(一時的な症状の軽減や消滅)に至る疾患もあり、状況は様々です。難病のある人は、日本に推定700万人はいると言われており、障害者手帳の所持者が727万人であることを考えると、特別な存在ではないと言えます。

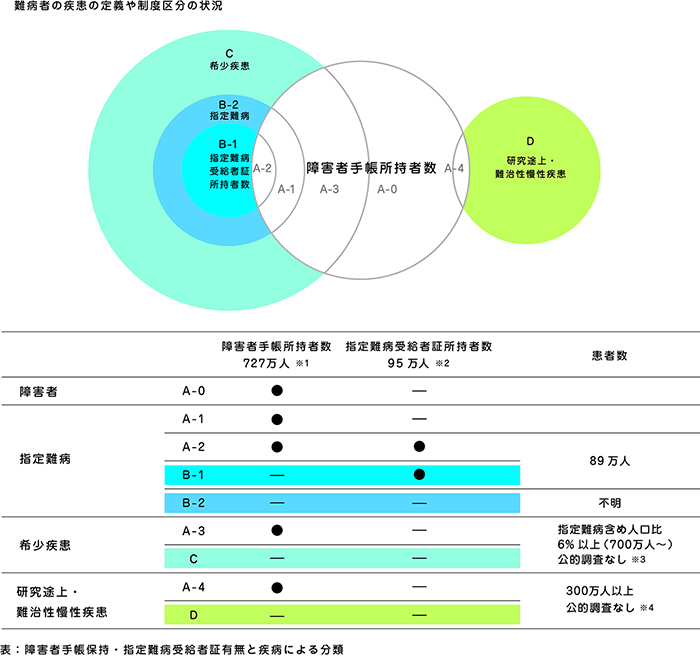

障害や難病のある方は以下のように分類されます。難病のある人の中でも、障碍者手帳発給の対象になる人、指障害や難病のある方は以下のように分類されます。難病のある人の中でも、障碍者手帳発給の対象になる人、指給者証の発給対象になる人、どちらの区分にも入る人、どちらにも該当しない人がいます。それぞれの区分により、利用できる制度が変わってきます。

図1 難病を取り巻く社会制度の状況

図2 難病の疾患の定義や区分

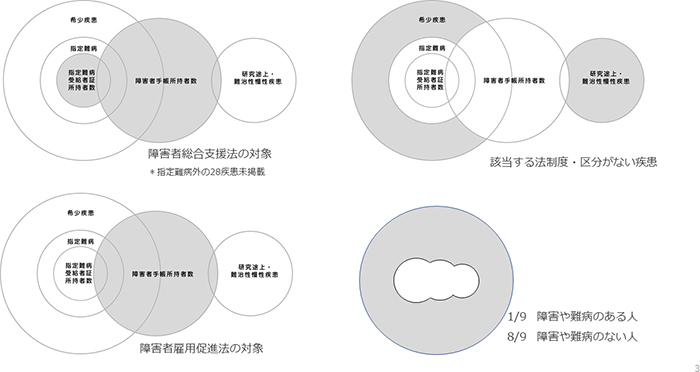

図3 難病を取り巻く制度の現状

難病者の社会的苦痛の解消から取り組む

日本における難病を取り巻く課題は、大きく3つあります。

- 難病の偏ったイメージ

- 数千種に上る多種多様な疾患があるため定義付けや一律の対応が困難

- 医療や社会福祉、就労などあらゆる場面で制度の狭間に陥りやすい

難病のある人は、まだまだ社会の中で認知されているとは言い難い状況です。一般市民はもとより、医療現場や行政の認識も低く、診断・治療、就学・就労、社会福祉とあらゆる場面で制度の狭間が存在します。多くの人が知らない希少な病気となると、ますます理解を得るのが難しく、社会から孤立しがちです。

もちろん難病があっても働くことができている人は大勢います。例えば、短時間労働や在宅など工夫をしながら働いている人、周囲に病気のことを伝えて症状と折り合いをつけながら働いている人、仕事以外の時間はひたすら体調の回復に努めながら、なんとか働いている人など様々です。

しかし、多くの難病者は、職場では病状を隠しながら、同僚にも病気のことをなかなか言い出せず、一人で悩んで孤立する傾向にあります。このことは、社会の中で難病者の存在の認知が進みづらい現状と無関係ではありません。

これらの「難病者」の困難を解消するためには、彼らを包摂する制度や支援が必要です。難病法のような医学モデルや、障害者総合支援法のような既存の社会モデルだけでは抜け漏れる人を生み出してしまいます。そのため一人ひとりの「生きづらさ・暮らしにくさ」を尺度にし、難病者のニーズに応じた支援までを組み入れた新しい社会モデルが必要です。

なぜなら、難病者の困難や悩みは、疾患や症状そのものだけではなく、その人が置かれた状況や環境、有している社会関係資本(ソーシャル・キャピタル)の影響も大きく受けているからです。一人ひとりの背景を包摂した新しい制度や考え方が必要です。その際には、対象を定義する基準も必要になります。研究途上の多様な難病が数多くあるために、一律の定義付けが困難になり、社会の対応には狭間と時差が生じるため、ここにも目を向けながら、制度設計を進めていく必要があります。

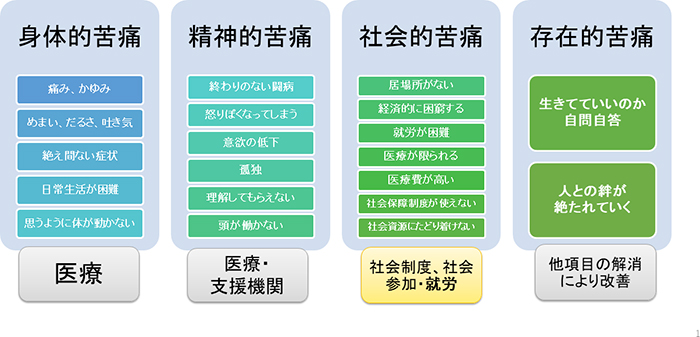

WHOによると、人の痛みは4つに分類されるそうです。私たちは、3つ目の「社会的苦痛」に着目し、疾患の症状がもたらす社会的なつながりの希薄化を解消するためにも、主に就労という切り口からアプローチしています。

図4 WHOが定めるトータルペイン4分類

『難病者の社会参加白書』刊行

2021年、難病者の社会参加を考える研究会の活動として、『難病者の社会参加白書』を刊行しました。アンケートをとり、指定難病を含む150以上の疾患の当事者580人、経営者56人、企業の人事部門25社、193自治体から回答を得たものに、研究者の論考や、難病者の社会参加に取り組む現場の人々のコラム、難病当事者の声などを載せ、1,915の都道府県・市区町村に配布しました。

写真 難病者の社会参加白書

*難病者の社会参加白書は、こちら(https://ryoiku.org/report/thinkpossibility/ )からPDF(15MB)をダウンロードいただけます

図5)の白書の調査からは、雇用主に理解や配慮をしてほしい当事者と、難病のイメージがつかめず、雇用することに不安を感じている雇用者の実態とが浮き彫りになりました。

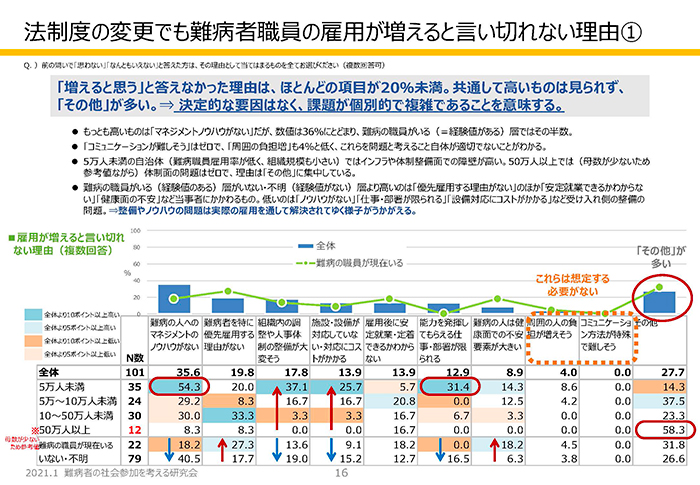

アンケートには、難病のある職員の雇用の有無と雇用推進の設問があります。その結果、難病の職員がいない自治体では、難病者を雇用することについては、「難病のある人へのマネジメント不足」「組織の体制や人事制度の整備が大変そう」「施設・設備の対応にコストが掛かる」といった回答が目立ちました。

難病の職員がいる自治体では、「雇ってしまえばなんとかなる」という前向きさを感じるものの、「その反面制度上、一般の職員や障害者よりも優先して雇用する理由がない」という回答がありました。

図5 難病者の雇用が進みづらい背景、難病者の就労調査(自治体編2021)より

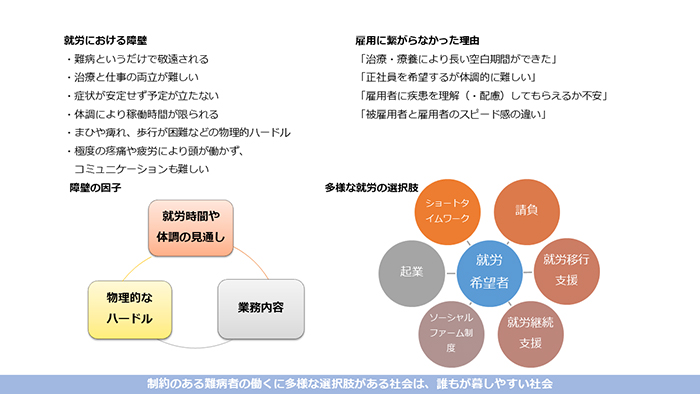

私たちは、白書刊行を経て次の通り認識しました。難病のある方が働く上では、多様な配慮が必要という印象を持たれますが、就労する上での課題は、物理的なハードルと時間、業務内容に集約できると私たちは考えています。つまり、仕事量や時間が調整できることや休みが取りやすいこと、そしてその人の経験やスキルに合った仕事ができれば、難病のある人が働くこと、雇用することは決して難しいことではありません。

図6 難病者の就労のハードルと選択肢の例

言い換えると難病のある人は体調に波があり、予定が立ちづらいことが就労上の課題です。例えば、タイトな納期で業務を完遂させたり、毎日同じ時間帯で働かなければならないなどがそれにあたります。その点では、精神障害のある方も同様の課題を抱えていることが多いため、彼らが活躍できる環境を作っている職場では、難病の人も受け入れやすいと言えます。

現行の制度や地域や組織の慣習などから、越えるべき現実的なハードルは多々あります。そのような中でも、完璧を求めず、まずは「気軽に働いてみる」、「試しに雇ってみる」を積み重ねながら、相互理解を少しずつ進めていくことが大事です。そこから、道は開けていくのかもしれません。

行政への働きかけ

2019年、難病のある国会議員の国会活動でのヘルパーの利用が議論されたことは記憶に新しいでしょう。それまでは重度障害などで重度訪問介護,同行援護,行動援護などで就労時にヘルパーを利用することはできませんでした。このように政府や国会議員を動かすような言論や政策提言もとても大切です。

私たちは現在、市民に一番近い基礎自治体からロールモデルができていく道も模索したいと考え、働きかけを行っています。

白書では、以下の事例なども紹介しています。

- 兵庫県明石市では、数年前から全国に先駆けて障害者手帳のない発達障害や指定難病の方に就労機会を提供しています。

- さいたま市では、就業時にもヘルパーを利用できる独自サービスを全国に先駆けて提供し、2020年10月より国において地域生活支援事業(雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業)として位置づけられ、複数の自治体でも提供がはじまりました。

このようなことから、私たちは、主に自治体に向けて、以下のような提言も行いました。

- 自治体の基本計画における障害者福祉や雇用・産業人材育成施策の充実・拡大の枠組みの中で、その対象に「難病者」を加える

- 社会制度の狭間に置かれている「障害者総合支援法の対象361疾患」への就労機会の提供

- 障害者総合支援法及び障害者雇用促進法のいずれにも該当しない難病者へ就労機会の提供

カギを握る難病患者

難病になると多くの方が長い闘病となり、文字通り病気と共に生きていくことになります。周囲からは、「働いて悪化したらどうするのか」「治ってから働ければいいのではないか」「社会的な支援があるのでは」といった声をよく耳にします。もちろん働くことが難しい方も大勢いらっしゃいますが、治療と療養ばかりで、それ以外に役割が欲しい方もいらっしゃいます。また、難病への認識不足や制度の狭間から、本人に意欲や能力があっても活かされないこともままあります。

私自身は、毎日の痛みで仕事をするのは億劫ですが、何もせず横になっているだけの生活より、目的や目標を持って、何かの誰かの役に立っているという実感があるほうが、痛みと向き合う気力が湧いてきます。

闘病だけではない役割や、社会との接点の一つとしての、「働く」が身近にあればと考えます。それも多様な働き方で関われることが、多くの難病者の願いだと思います。このことは難病がなくても、時間や物理的な制約のある人、養育や介護など、ケアしなければいけない家族がいる人が働き手となれる条件とも共通するところがあります。コロナ下で在宅ワークが身近な働き方となり、ショートタイムワークのような制度も出来てきました。これらの変化を追い風に、ますます柔軟な取り組みが進むことを期待しています。

多様な働き方が身近になると、そもそもの所得や雇用保険などの社会保障にも目を向ける必要が出てきます。例えば、週20時間未満で雇用保険の対象外の人向けの簡易雇用保険を用意したり、不足分を生活保障費のような形で補う、またはベーシックインカムなどの導入も検討に値するでしょう。

既存の正社員・フルタイムをベースとした労働人口から、短時間や在宅といった多様な働き方が当たり前になることで、少子高齢化・労働人口減少など課題が山積した日本ならでの、新しいモデルができるのではないでしょうか。

私たちは、見逃されがちな難病患者の声が社会福祉政策に反映されることで、結果的に誰もが安心して暮らせる社会になると信じ、PPCIPの「患者目線で革新的医療政策実現を目指すパートナーシップ」の活動を応援しています。

2022年4月4日掲載